人事制度構築、給与計算、就業規則、労働時間、退職金、助成金等のことなら、大阪府柏原市の社会保険労務士事務所「杉本経営労務事務所」にお任せください。

人財と共に成長し続ける企業創りを支援します

〒582-0018 大阪府柏原市大県2-3-1

受付時間 | 9:00~18:00 |

|---|

改正労働安全衛生法 ストレスチェック義務化 2015年12月施行

労働者数50人以上の全ての事業場にストレスチェックの実施を義務付ける「労働安全衛生法の一部を改正する法律」が2015年12月1日に施行されました。

改正法で規定されるストレスチェック義務化の内容と導入のポイントをご紹介します。

2.ストレスチェック導入準備の前に押さえておきたいこと ⇐重要!

1.ストレスチェック制度の概要

○ストレスチェックとは?

定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、労働者本人が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接指導を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場環境の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための取組みです。

○ストレスチェックが義務づけられる事業場とは?

常時50人以上の労働者を使用する事業場。週1回しか出勤していないアルバイトやパートでも、継続して雇用し、常態として使用している者は労働者としてカウントします。

会社全体で50人を超える場合でも、店舗や支店ごとの事業場で見たときに50人未満であれば、その店舗(事業場)はストレスチェックの対象外となります。

○ストレスチェックの対象となる労働者とは?

●期間の定めのない労働契約により使用される者(契約期間が1年以上の者、契約更新

により1年以上使用されることが予定されている者、1年以上引き続き使用されてい

る者を含む)

●週労働時間が通常の労働者の4分の3以上の労働者

Check ! 1つの事業場に、正社員が30人、週20時間出勤のアルバイトが20人いる場合、合計50人なのでストレスチェックを実施しなければなりませんが、実際にストレスチェックを受けることになるのは、正社員の30人です。アルバイトの20人はストレスチェックを受ける必要はありません。

○いつまでに実施すればいいか?

2015年12月1日から2016年11月30日までの間に、全ての労働者に対して1回目のストレスチェックを実施します。その後も毎年1回の実施が義務付けられています。ストレスチェック実施後は、労働基準監督署に検査結果報告書を提出します。提出を怠った場合は罰則があります。

2.ストレスチェック導入準備の前に押さえておきたいこと

ストレスチェックの対象となる「常時50人以上の労働者を使用する事業場」には、 労働安全衛生法により、以前から下記の4つの事項が義務付けられています!

ストレスチェックの導入にあたっては、まず、下記の事項をクリアしていることが大前提となります。

●常時50人以上の労働者(※)を使用する事業場に義務づけられていること●

(※)短時間勤務のパート・アルバイトを含みます

- 産業医の選任と労働基準監督署への選任報告

- 衛生管理者の選任と労働基準監督署への選任報告

- 衛生委員会の設置

- 労働基準監督署への定期健康診断の結果報告

1.産業医の選任と労働基準監督署への選任報告

産業医には、毎月1回以上(※)、職場を巡視してもらい、労働者の健康管理を行わせなければなりません。具体的には、健康診断結果のチェック、健康診断の有所見者や長時間労働者との面接等をしてもらい、必要に応じて就業上の措置に関して意見を求めます。ストレスチェックにおいて産業医は中心的な役割を担いますので、まだ産業医を選任していない事業場は、早めに選任しておきましょう。産業医を選任したら、労働基準監督署へ選任報告書を提出しましょう。

(※)2017年6月1日より、事業者から毎月1回以上産業医に所定の情報が提供されている場合であって、事業者の同意がある場合には、産業医による作業場等の巡視の頻度を、少なくとも2月に1回とすることが可能になる見込みです。

<産業医の探し方>

都道府県又は地域の医師会による紹介が一般的です。外部機関(人材紹介会社など)に紹介してもらう方法もあります。産業医選任が努力義務である労働者50人未満の事業場については、「地域産業保健センター」にて無料で産業医を紹介してもらえます。

医師会経由で地元の医師と契約すると、今後の付き合いなどを考えて遠慮してしまい、企業側から要望を言い出しにくい場合があります。そのような懸念があるときには、少し割高になりますが、契約管理ができる外部機関に依頼したほうがよいかもしれません。

ストレスチェックを機に新たに産業医と契約する場合は、ストレスチェックの実施者としての役割(ストレスチェックの諸事項において事業者に専門的な見地から意見を述べることや、労働者が医師による面接指導が必要があるか否かを確認すること等)を果たしてくれる産業医を選ぶことが大切です。労基署に届け出るためだけに契約し、一度も職場を訪問することのないような「名ばかり産業医」では、基本的な法令遵守すらままなりません。

2.衛生管理者の選任と労働基準監督署への選任報告

衛生管理者とは、職場において労働者の健康障害を防止するため、衛生に関する技術的事項を管理する者のことです。具体的な業務は、毎週1回以上の職場巡視、健康診断の日程調整・結果の取りまとめ・統計の作成、産業医面談の日程調整・当日のサポート業務、健康に不安がある労働者の相談窓口となること等です。衛生管理者は、職場の労働衛生の実務に従事し、衛生管理者試験(第一種または第二種)に合格した者を選任します。

※衛生管理者試験…全国の安全衛生技術センターで試験を実施しています。近畿では兵庫県加古川市のセンターで毎月1回以上実施される他、年に1回、京都・大阪・奈良等でも出張試験があります。第一種より第二種のほうが易しく、平成26年度の合格率は、第一種が56.3%、第二種が69.3%です。試験の詳細については、安全衛生技術試験協会のホームページを参照ください。

注意:下記の業種は、第一種衛生管理者試験に合格した者を衛生管理者として選任しなければなりません。

農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、

熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業

3.衛生委員会の設置

衛生委員会は、委員長(社長・役員・人事部長・支店長等)・会社側委員(衛生管理者・産業医等)・労働者側委員で構成され、毎月1回以上開催し、労働者の健康障害防止のための対策等、重要事項について調査審議します。審議する議題は、健康診断結果の分析、長時間労働対策、冷暖房の温度設定、食中毒・熱中症・インフルエンザ対策等、季節やその時々の状況に合わせて選びます。

3.ストレスチェックの実施体制

ストレスチェックの実施体制として、次のような役割分担があります。

社内でそれぞれの担当者を決定してください。

○ストレスチェック制度全体の担当者

事業所において、ストレスチェック制度の計画づくりや進捗状況を把握・管理する者。

職場の衛生管理者やメンタルヘルス推進担当者などが従事します。

○ストレスチェックの実施者

医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士の中から選ぶ必要があります。通常は職場の産業医に実施者となってもらうことが望ましいです。外部委託も可能です。

[実施者の役割]

●ストレスチェックの調査票の選定・ストレス程度の評価方法・高ストレス者の選定

基準の決定について事業者に専門的な見地から意見を述べる

●(高ストレスの)労働者が、医師による面接指導が必要があるか否かを判断する

○ストレスチェックの実施事務従事者

ストレスチェックの実施に関する事務に従事する者。

調査票の回収、データ入力、結果送付など、個人情報を取り扱う業務を担当します。

人事権を有する者(人事部長など)は従事できません。

社内で事務を行う余裕がない場合等は、外部委託も可能です。

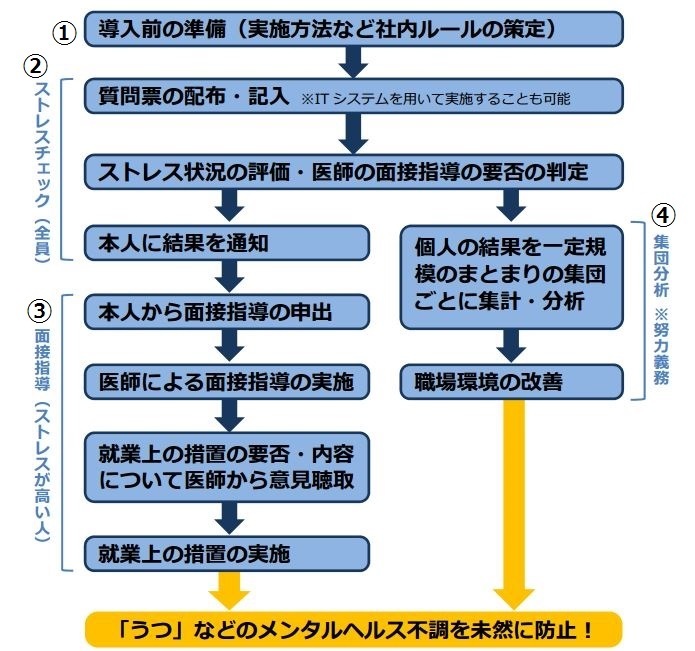

4.ストレスチェックの実施手順

①導入前の準備

②ストレスチェックの実施(全員)

③面接指導(ストレスが高い人)

④集団分析(努力義務)

(厚生労働省「ストレスチェック制度導入マニュアル」より

①導入前の準備

○まず、会社として「メンタルヘルス不調の未然防止のためにストレスチェックを実施する」旨の方針を示しましょう。

○次に、事業所の衛生委員会で、ストレスチェック制度の実施方法などを話し合いましょう。

~話し合う必要のある事項(主なもの)~

①ストレスチェックは誰に実施させるのか

②ストレスチェックはいつ実施するのか

③どんな調査票を使ってストレスチェックを実施するのか

④どんな方法でストレスの高い人を選ぶのか

⑤面接指導の申し出は誰にすればよいのか

⑥面接指導はどの医師に依頼して実施するのか

⑦集団分析はどんな方法で行うのか

⑧ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか

○話し合って決まったことを社内規程として明文化しましょう。

そして、全ての労働者にその内容を知らせましょう。

○実施体制・役割分担を決めましょう。

②ストレスチェックの実施(全員)

○調査票を労働者に配って、記入してもらいましょう。

調査票は、国が推奨する57項目の調査票を使用するとよいでしょう。

「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」を利用し、オンラインでストレスチェックを実施することもできます。このプログラムは、ストレスチェック制度を円滑に導入・実施できるよう開発されたもので、「受検者回答用アプリ」と、結果を管理する「実施者用管理ツール」から構成され、ストレスチェックの受検、結果の出力等を簡便に実施できるようになっています。

⇒ダウンロードはこちらから(厚生労働省サイト)

○記入が終わった調査票は、実施事務従事者が回収しましょう。

注意: 第三者や人事権を持つ職員が、調査票を回収したり、内容を閲覧したりしてはいけません!社長や人事権を有する職員が結果を知るには、結果通知後、本人の同意が必要です。結果を通知する際は、他の人に見られないよう、封書又は電子メール等で従業員に個別に直接通知します。また、「面接指導対象者だけ封書で通知する」など、面接指導の要否が他の人に類推されるような通知の仕方はとらないでください。

○実施事務従事者が回収した調査票を集計し、結果を実施者(産業医など)に報告します。実施者がストレスの程度を評価し、高ストレス(※)で医師の面接指導が必要な者を選びます。

(※)自覚症状が高い者や、自覚症状が一定程度あり、ストレスの原因や周囲のサポート

状況が著しく悪いものを高ストレス者として選びます。一般的に、高ストレス者は

受検者の10%程度と言われています。

○ストレスチェックの結果(ストレス程度の評価結果、高ストレスか否か、医師の面接指導が必要か否か)を、実施事務従事者が直接本人に通知します。

注意:結果を本人に通知し、面接指導の勧奨をすることができるのは、実施者(産業医

など)または実施事務従事者のみです。

○ストレスチェックの結果は、医師などの実施者(または実施事務従事者)が保存します。結果を企業内の鍵付きのキャビネットやサーバー内に保管することもできますが、第三者に閲覧されることのないよう、鍵やパスワードの管理を厳重にしてください。

③面接指導(ストレスが高い人)

○ストレスチェック結果で「医師による面接指導が必要」とされた労働者から面接指導の申し出(※1)があった場合は、医師に依頼して面接指導を実施(※2)します。

※1 申出は、結果が通知されてから1月以内に行う必要があります。

※2 面接指導は申出があってから1月以内に行う必要があります。

○面接指導を実施した医師から、就業上の措置の必要性の有無とその内容について、意見を聴き(※)、それを踏まえて、労働時間の短縮など必要な措置を実施しましょう。

(※)医師からの意見聴取は、面接指導後1月以内に行う必要があります。

○面接指導の結果は事業所で5年間保存しましょう。以下の内容が含まれていれば、医師からの報告をそのまま保存しても構いません。

・実施年月日 ・労働者の氏名 ・面接指導を行った医師の氏名

・労働者の勤務の状況、ストレスの状況、その他の心身の状況

・就業上の措置に関する医師の意見

④集団分析(努力義務)

○ストレスチェックの実施者に、ストレスチェック結果を一定規模の集団(部、課、グループなど)ごとに集計・分析してもらい、その結果を提供してもらいましょう。

どの集団が、どういったストレスの状況なのかを調べましょう。

「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」には自動的に集団分析する機能があります。

注意:集団規模が 10 人未満の場合は、個人特定されるおそれがあるので、原則 10 人 以上の 集団を集計の対象としましょう。

○集計・分析結果を踏まえて、職場環境の改善を行いましょう。

ストレスチェックが全て終わったら、労働基準監督署へ「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」(様式第6号の2)を提出しましょう。

5.ストレスチェック 自社で実施 or 外部機関に委託

○ストレスチェックを自社で実施する場合

自社で実施できれば最低限の費用で済みますが、調査票の配布・回収・集計・本人への結果通知等の事務全般を行う実施事務従事者を社内で確保しなければなりません。個人情報を厳重に管理し、担当者の教育を行う必要があります。

自社で実施する場合は、「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」を利用するとよいでしょう。ストレスチェック実施プログラムは、オンラインでの受検・結果の出力・集計・高ストレス者の自動判定・集団分析など、便利な機能を備えています。

また、自社で実施する場合においても、産業医に実施者となってもらい、ストレスチェックの実施内容の確認・高ストレス者に対する面接指導の要否の確認をしてもらう必要があります。

○ストレスチェックを外部機関に委託する場合

EAP(従業員支援プログラム)サービス業者などが、ストレスチェック業務支援サービスを提供しています。価格は従業員1人につき300円~3000円程度と幅があります。

サービス内容としては、「ストレスチェック実施と結果の返却サービス」「組織分析の結果集計とフィードバック」「高ストレス者への面接指導勧奨・相談対応」などがあり、自社に必要なものを吟味して選ぶことが大切です。

また、外部機関に委託する場合にも、職場の産業医が共同実施者として関与し、個人のストレスチェック結果を把握するなど、外部機関と産業医が密接に連携することが望ましいとされています。

さらに、外部委託先において、ストレスチェック及び面接指導を適切に実施し、情報管理を適切に行う体制が整備されているか等について、事前に確認することが求められます。厚生労働省の「外部機関に委託する場合のチェックリスト例」も参照ください。

6.ストレスチェック Q & A

Q.ストレスチェックや面接指導を受けるのに要した時間について、賃金を払う必要がありますか?

A.賃金の支払いについては労使で協議して決めることになりますが、労働者の健康の確保は事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、賃金を支払うことが望ましいです(一般健診と同じ扱い)。

Q.長期出張や長期の病休のために、ストレスチェックを受検できなかった者について、どのように取り扱うべきでしょうか?

A.業務上の都合ややむを得ない理由でストレスチェックを受けることができなかった者に対しては、別途受検の機会を設ける必要があります。長期の病休者については、ストレスチェックを実施しなくても差し支えありません。

Q.労働者はストレスチェックを必ず受けないといけませんか?

A.労働者にはストレスチェックを受ける義務が課されていないため、受けなかった場合でも罰則などはありません。ただし、労働者が希望するか否かに関わらず、企業は対象となる労働者全員に対しストレスチェックを受ける機会を提供しなければなりません。

Q.ストレスチェックの結果、「高ストレス者が何人いたか」「面接指導の対象者が何 人いたか」のデータを実施者(または実施事務従事者)から企業が取得してよいのでし ょうか?

A.集団内の高ストレス者や面接指導対象者の人数自体は、個人情報には当たらないため、企業による取得に特段の制限はかかりませんが、少人数の職場など、個人が特定されるおそれがある場合は、実施者から取得することは望ましくありません。

Q.一般の定期健康診断とストレスチェックを同時に実施することも可能ですか?

A.定期健康診断と同時に実施することも可能ですが、その場合はストレスチェックの

調査票と健康診断の問診票を区別するなどして、労働者が受診の義務・結果の取扱い

がそれぞれ異なることを認識できるようにすることが必要です。

7.ストレスチェック導入チェックリスト

下記のチェックリストを参考に、ストレスチェック導入準備をすすめてみてください。

確 認 事 項  | チェック | ||

| 産業医を選任しましたか? | |||

| ストレスチェックの担当者・実施者・実施事務従事者・面接指導担当医を決めましたか? | |||

| 外部に委託する場合は、委託先を決めましたか? | |||

| ストレスチェックの実施日時を決めましたか? | |||

| 使用する調査票を決めましたか? | |||

| どんな方法でストレスの高い人を選ぶのか決めましたか? | |||

| 面接指導の申し出は誰にすればよいのか、決めましたか? | |||

| 面接指導を依頼する医師を決めましたか? | |||

| 実施規程を作成しましたか? | |||

| ストレスチェックの結果の保存先・保存方法を決めましたか? | |||

| (努力義務)集団分析を行う方法を決めましたか? | |||

お問い合わせはこちら

杉本経営労務事務所は、社会保険労務士個人情報保護事務所認証(SRPⅡ認証)を受けています。

詳しくはこちら

上のQRコードを読取機能付きの携帯電話やスマートフォンで読み取ると、簡単にこのサイトにアクセスできます。